実在する企業やサービスなどを装い、個人情報や金銭をだまし取る「フィッシング詐欺」が流行しています。

しかし、フィッシング詐欺とは具体的にどのような詐欺なのか、どのように対策すればいいのかがわからない方も多いかと思います。

そこでこの記事では、被害事例も踏まえながらフィッシング詐欺を詳しく解説します。

被害を防ぐ対策や、だまされたときの対処法も紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

フィッシング詐欺とは?だまされるとどうなる?

フィッシング詐欺とは、実在する企業やサービスなどを装ったフィッシングサイト(偽サイト)に誘導して、アカウント情報(ID・パスワード)、クレジットカード番号、個人情報などを盗み取るネット詐欺のことです。

主な誘導手口としては、メールやSMS(ショートメッセージ)、SNSのダイレクトメッセージ(DM)、偽警告などがあります。

フィッシング詐欺で情報をだまし取られると、クレジットカードの限度額までお金を引き出されたり、高額な買い物をされたりと、金銭的な被害にあう可能性が高いです。

年々手口が巧妙になってきているため、身に覚えのない請求書が届いて初めてフィッシング詐欺の被害に気づくこともあります。

ちなみに、フィッシング詐欺の「フィッシング」は英語表記だと「fishing(魚釣り)」ではなく「phishing」です。

由来は、魚釣りを意味する「fishing」と手口の洗練さを意味する「sophisticated(洗練)」を組み合わせた造語など、諸説あります。

フィッシング詐欺が急増中

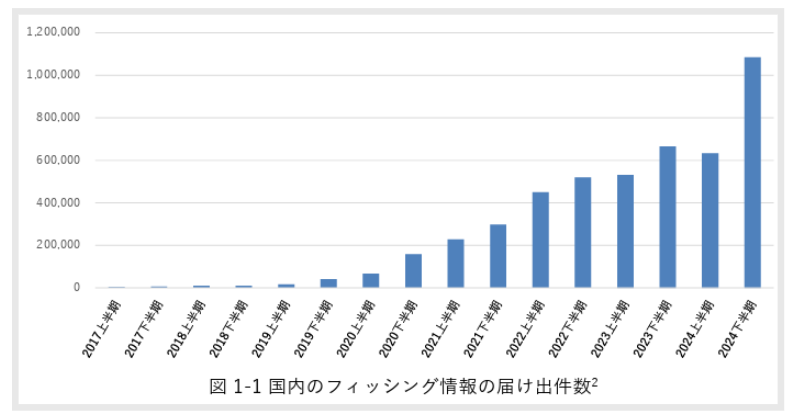

「フィッシング対策協議会」が2025年6月に発表したレポートを見ると、国内のフィッシング情報の届け出件数は年々増加しています。

2 フィッシング対策協議会、フィッシング報告状況(月次報告書)(https://www.antiphishing.jp/report/monthly/)(閲覧日:2025 年 2 月 12 日)より作成

特に2024年下半期の届出件数は急増しており、フィッシング詐欺による被害が深刻なものになっていることがわかります。

フィッシングサイトに誘導する手口

フィッシングサイトに誘導する手口として、主に以下の4つが挙げられます。

それぞれの手口に備えるためにも、どんな特徴があるのか理解しておきましょう。

- メール(フィッシングメール)

-

フィッシング詐欺の最も代表的な誘導手口がメールです。

実在する銀行やクレジットカード会社、携帯キャリア、Webサービスなどのお知らせメールを装い、フィッシングサイトのURLを送信します。

- SMS(スミッシング)

-

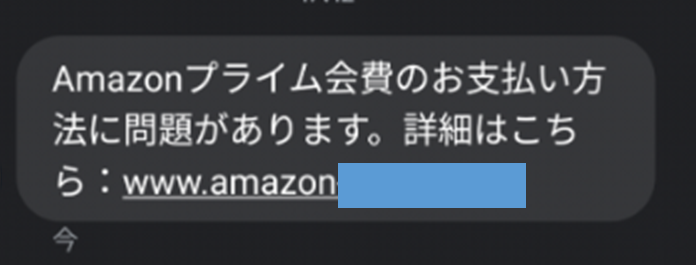

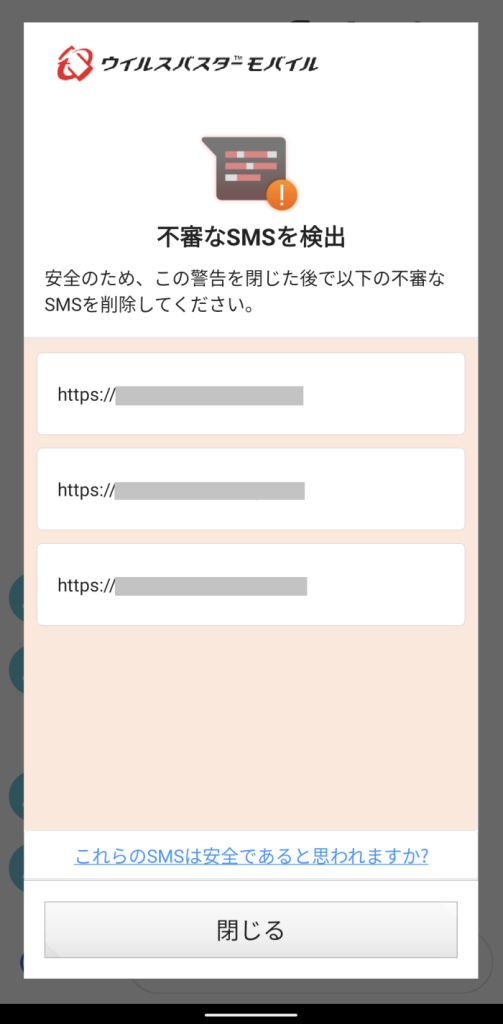

携帯電話のテキストメッセージ機能であるSMSでフィッシングサイトのURLを送信する手口もあります。

SMSとフィッシングを組み合わせて、スミッシングと呼ばれます。

宅配業者の不在通知を偽装する事例などが多いです。

- SNS

-

フィッシングサイトのURLをSNSに投稿したり、ダイレクトメッセージ機能で直接送ったりする手口もあります。

企業だけでなく、実在する芸能人やインフルエンサーを装う事例もあります。

- 偽警告

-

ウイルス感染を警告する文面など、緊急性の高い内容の警告画面を表示し、フィッシングサイトへ誘導する手口もあります。

警告音が発生するときもあるため、あせりやすくなってしまいます。

実際にメールやSMSが届き、フィッシング詐欺サイトに誘導される事例は多く確認されています。

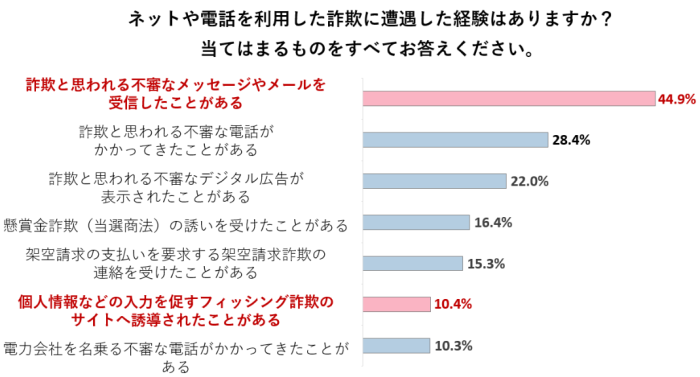

2025年のトレンドマイクロの調査では、44.9%の人が「詐欺と思われる不審なメッセージやメールを受信したことがある」と回答しました。

また、10.4%の人は「個人情報などの入力を促すフィッシング詐欺のサイトへ誘導されたことがある」と回答しました。

<調査概要>

調査名:セキュリティ市場調査

調査期間:2025年3月17日~24日

調査対象:インターネットの利用者5,070名(日本国内居住の16歳以上男女)

調査方法:Web調査

この調査結果からも、フィッシング詐欺は身近に存在し、ターゲットにされるリスクが高いことがわかります。

不審なメールやメッセージ、個人情報などの入力を促す偽サイトには十分注意が必要です。

なぜフィッシング詐欺にだまされてしまうのか

政府や自治体、企業などが繰り返しフィッシング詐欺への注意喚起を行っていますが、それでもだまされてしまう人は後を絶ちません。

フィッシング詐欺にだまされてしまう最大の理由は、フィッシングサイトに誘導するメール、SMS、フィッシングサイトそのものがきわめて巧妙に作られ、本物と見分けがつきにくくなっているからです。

かつては日本語の不自然さなどで見分けられることもありましたが、最近では自然な日本語で作られていることが多いです。

また、URLが記載されているときも、実在するURLのアルファベットの「o (オー)」を数字の「0」にする、大文字の「 I(アイ)」を小文字の「 l (エル)」にするなど、偽サイトだとすぐには気づかないようにしています。

さらに、「ログインしないとアカウントが失効します」「サービスが更新できませんでした」「ウイルスに感染しています」など、緊急性の高いメッセージでユーザをあせらせ、正常な判断ができなくなるように仕向けています。

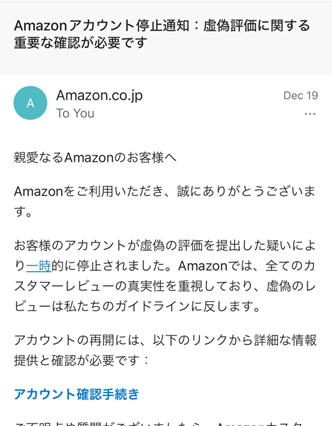

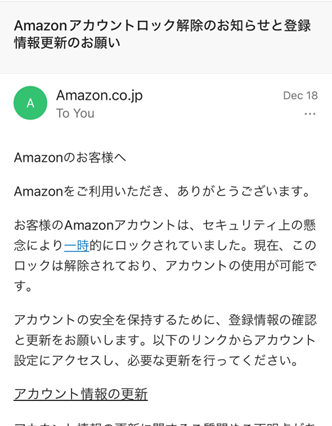

「Amazonアカウント停止通知:虚偽の評価提出によるアカウント停止通知」

「Amazonアカウントロック解除のお知らせと登録情報更新のお願い」

以上のような理由から、個人がただ注意するだけでは見分けるのが難しいです。

確認されているフィッシング詐欺の事例

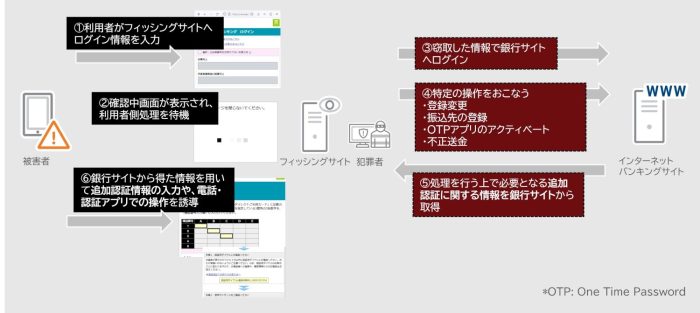

確認されているフィッシング詐欺の事例として、「リアルタイムフィッシング」があります。

リアルタイムフィッシングとは、攻撃者がフィッシングサイトでユーザから盗み取った情報をすぐに本物のサイトに入力してログインを試みる手法です。

ユーザから見ると普通に操作できているように見えるため、二段階認証の通知を受け取っても自分の操作によるものと認識してしまい、ログインコードを入力してしまいます。

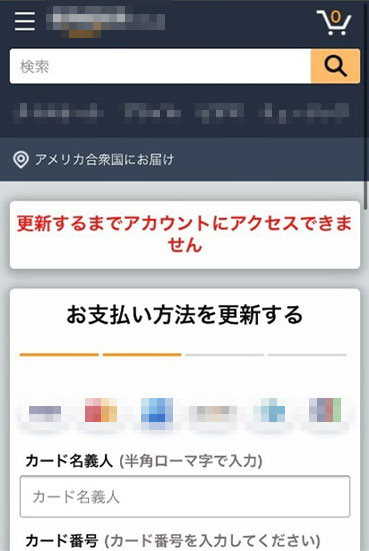

また、フィッシング対策協議会の月次報告書によると、2025年3月のフィッシング報告件数249,936件のうち、最も悪用されているブランドがAmazonで約22.5%となっています。

Amazonを装った迷惑メールやSMSはここ数年でも特に多く、以下のような自然な日本語で送られてくる事例も確認されています。

お支払い方法の選択画面なども巧妙に作られており、人間の目では見分けることが難しいため、だまされないための具体的な対策が必要です。

フィッシング対策協議会のサイトには、他にもユーザへの影響が大きいと考えられるフィッシング詐欺の最新実例が掲載されています。

あやしいメールやSNSなどが届いたら、事例として紹介されていないか確認してみましょう。

【参考情報】

フィッシング対策協議会 | 月次報告書

フィッシング対策協議会 | 緊急情報

フィッシング詐欺にだまされないための対策

フィッシング詐欺にだまされないための対策は以下の4つです。

最近のフィッシングサイトは本物と見分けがつかないほど巧妙化しており、フィッシングに使われるメールやSMSなども以前とは違い自然な日本語が使われています。

そのため、各個人が“ただ注意する”だけで完璧に見分けることは難しいです。

フィッシング詐欺にだまされないよう、今回紹介する対策を日頃から行いましょう。

セキュリティ対策アプリ・ソフトを利用する

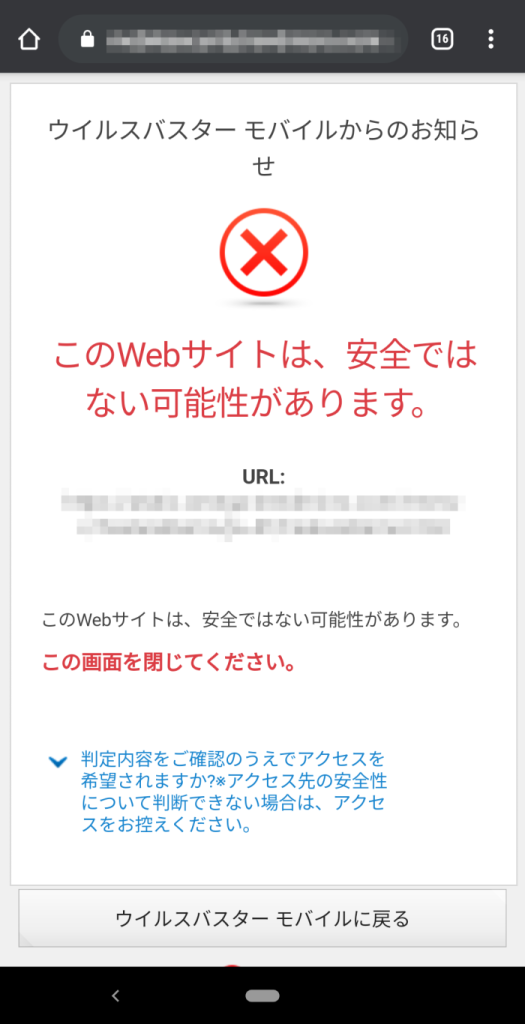

前述のとおり、最近のフィッシングサイトは人間の目では本物と見分けがつかないほど巧妙に作られています。

しかし、パソコンやモバイル端末にセキュリティ対策ソフトやアプリが導入されていれば、万が一フィッシングサイトを開いてしまっても、ブロックできる可能性があります。

【スマートフォン向けのセキュリティ対策アプリのご紹介】

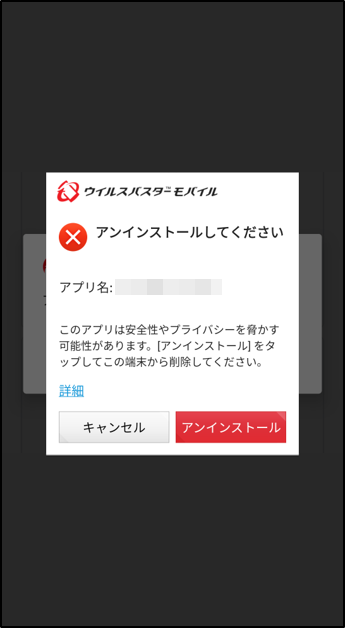

ウイルスバスター モバイル(iOS/iPad OS/Android)は、AI技術でさらに進化した「Web脅威対策機能」で危険なWebサイトへのアクセスをブロックし、ネット詐欺の被害を未然に防ぎます。

また「不正アプリ対策」によって、人気アプリや有名企業を装った不正アプリのインストールを防ぎます。※「不正アプリ対策」はAndroid版でご利用いただけます。

[主な機能]※全ての機能一覧はこちら

①Web脅威対策

②不正アプリ対策(Androidのみ)

③SMSスキャン

ウイルスバスター モバイル(iOS/iPadOS/Android)無料体験版

【パソコン向けのセキュリティ対策ソフトのご紹介】

ウイルスバスター クラウド(Windows/Mac)は、AI技術でさらに進化した多層防御でウイルスなどの不正プログラムへの感染を未然に防ぎます。

さらに「Web脅威対策」によって、個人情報や金銭をだまし取る目的のネット詐欺サイト(偽サイト・詐欺サイト)へのアクセスをブロックします。

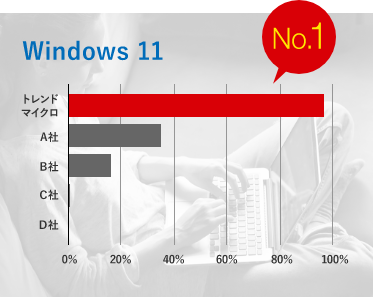

ウイルスバスター クラウドは⽇本の個人ユーザを狙ったネット詐欺サイト*でのブロックテストにおいて97%をブロックし、テスト対象の5製品においてブロック率1位を獲得しています。

*検体のカテゴリーとその最低限の数量をトレンドマイクロで設定。

※出典:Flatt Security によるセキュリティ製品(Windows 11)の性能検証 (2021年12⽉)

⽇本市場における Windows 版セキュリティ製品をそれぞれ別の Windows 11 端末にインストール。⽇本向けのネット詐欺サイトについて、優先度ごとに定めたカテゴリーとその最低限の数量に基づき、テスト時に有効な521サイトを2021年12⽉3⽇〜2021年12⽉9⽇に抽出し、テスト対象5社の製品でのブロック数を集計。ブロックされたサイトを全サンプル数で除して検出率を算出。

【主な機能】※全ての機能一覧はこちら

・ウイルス対策

・ネット詐欺対策

・プライバシー保護

・保護者による使用制限 など

ウイルスバスタークラウド(Windows/Mac)無料体験版

メールやSMSなどに記載されているURLは不用意に開かない

フィッシング詐欺では、不安をあおる内容で受信者をあせらせて、フィッシングサイトを開かせようとします。

メールやメッセージをよく読み、少しでも違和感があればURLを開かないようにしましょう。

例えば、銀行やクレジットカード会社が、メールによって口座番号やクレジットカード番号、ID、パスワードは確認しません。

つまり、このようなメールは本来送られてくるはずのないものです。

判断に迷う際は、銀行やクレジットカード会社などに直接確認しましょう。

もしフィッシング目的のメールやSMSだとわかったらすぐに削除してください。

フィッシング目的のメールやSMSは放置しているだけでも危険なものがあります。

削除せず放置するリスクを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】

不用意にアカウント情報や個人情報、クレジットカード情報などをサイト上で入力しない

メールやSMSなどに記載されているURLを開いてしまったときでも、なにも入力しなければ情報が盗まれることはありません。

そのため、アカウント情報や個人情報、クレジットカード情報などの入力やログイン操作は不用意に行わないようにしましょう。

パスワード管理アプリには他にも様々なメリットがあるため、以下の記事を参考に導入を検討してみてください。

【関連記事】

ブックマークに登録したURLや公式サイト、公式アプリからサイトを開く

メールやSMSなどに記載されたURLはフィッシングサイトの可能性があります。

そのため、ブックマークに登録したURLや、検索サイトで調べた公式サイト、公式アプリから開くと安全です。

なお、公式サイトにはフィッシングサイトに関する注意喚起の情報が掲載されていることがあります。

フィッシング詐欺が疑われるメールを受信したときは、公式サイトを確認しましょう。

フィッシング詐欺にだまされても被害を最小限に抑えるための対策

フィッシング詐欺にだまされても被害を最小限に抑えるための対策は以下の2つです。

フィッシングサイトにアカウント情報を入力してしまうと、利用中のサービスに悪意のある第三者が不正ログインをする可能性があります。

このような被害のリスクを最小限に抑えるため、普段から次の2つの対策を行っておくことが重要です。

二要素認証(二段階認証)の設定を有効にする

アカウント情報(ID・パスワード)に加えて、携帯端末に認証番号を送信するなどの「二要素認証」を採用しているサービスが増えています。

パスワードだけで認証するよりも安全性が高いため、不正ログインを防ぐために、サービス側が対応しているなら積極的に利用しましょう。

二要素認証の安全性や仕組みをより詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。

【関連記事】

複数のサービスで同じパスワードを使いまわさない

同じパスワードを複数のサービスで使いまわしていると、パスワードが盗まれた際に他のサービスでも不正ログインされるリスクがあります。

そのため、パスワードはサービスごとに個別のものを設定しましょう。

推測されにくいパスワードを簡単に作る方法は以下の記事で紹介しているため、パスワードを設定する際は参考にしてください。

【関連記事】

また、パスワードを使いまわしていることによるリスクや被害事例を詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。

【関連記事】

フィッシング詐欺にだまされてしまったときの事後対処

フィッシング詐欺にだまされたら適切に事後対処をする必要があります。

以下の4つの状況別に対処法を紹介するため、もしフィッシング詐欺にだまされた際は落ち着いて対処してください。

フィッシング目的のメールやSMSを開いてしまったとき

フィッシング目的のメールやSMSを開封して本文を読んだだけでは、リスクはあまり高くありません。

ただし、HTMLメール※は開いただけで不正なプログラムが実行されてしまう事例が確認されており、確実に安全とは限りません。

※HTMLメール=メール内への画像や動画の挿入や、文字のフォントや色など自由に調節することが可能なメール

念のため、セキュリティ対策ソフトでスキャンを行っておくと安心です。

フィッシングメールやSMSを開いてしまったときのリスクや対処法は以下の記事で詳しく解説しているため、参考にしてみてください。

【関連記事】

フィッシングサイトを開いてしまったとき

フィッシングサイトを開いただけでは、個人情報や金銭が盗まれることはありません。

しかし、クレジットカードの番号や暗証番号といった金銭に関わる情報や、個人情報などを入力してしまうと、これらが盗まれるリスクがあります。

あやしいURLを開いたときは、何もせずサイトを閉じましょう。

フィッシングサイトを開いてしまったときのリスクや対処法は以下の記事で詳しく解説しているため、併せて参考にしてみてください。

【関連記事】

フィッシングサイトにカード情報やアカウント情報などを入力してしまったとき

フィッシングサイトにカード情報やアカウント情報などを入力したときは、入力した情報によって対処法が異なります。

入力してすぐであれば金銭的な被害を受けずに済む可能性もあるため、迅速かつ適切に対処しましょう。

- クレジットカードの情報を入力してしまった

-

フィッシングサイトでクレジットカードの番号や暗証番号などの情報を入力したら、まずはクレジットカード会社に連絡してください。

その後、被害を最小限に留めるため、暗証番号の変更やカードの停止/再発行などクレジットカード会社からの案内に沿って必要な対応を行いましょう。不正利用された際の主なクレジットカード会社の連絡先は以下をご参考ください。

【参考情報】

楽天カード | お問い合わせ

ⅾカード | ご利用覚えのない明細に関するお問い合わせ

PayPayカード | ご利用覚えのない請求に関して

JCBカード | カードを不正利用された場合の連絡先を教えてください。

auPayカード | 不正利用の補償

イオンカード | 利用した覚えのない請求について

三井住友カード | 身に覚えのない明細に関するお問い合わせ

セゾンカード | ご利用した覚えのないご請求について

ヤフーカード | ネットセーフティサービス

Tカード | クレジット/デビット/ローン機能付きTカードの「カード会社 お問い合わせ先一覧」

エポスカード | お問い合わせ実際に金銭的な被害にあってしまったら、警察に被害の報告と相談をしてください。

- 銀行・インターネットバンキングの口座情報や暗証番号を送信してしまった

-

フィッシングサイトで銀行の口座番号や暗証番号を入力したら、利用中の銀行に連絡した上で銀行からの案内に沿って必要な対応を行ってください。

主要な銀行の不正アクセスされた際の問い合わせ窓口は以下をご確認ください。

【参考情報】

ゆうちょ銀行 | 当行からのお心当たりのないお取引に関するご確認のお願いを装った詐欺等にご注意ください

三菱UFJ銀行 | 「パスワードを入力してしまった」「身に覚えのない出金があった」等の緊急お問い合わせ

三井住友銀行 | 身に覚えのない出金があった場合(不正出金ホットライン)

楽天銀行 | その他全般のお問い合わせ

みずほ銀行 | みずほダイレクト不正利用に関するお問い合わせ

埼玉りそな銀行 | 被害にあわれた場合

りそな銀行 | 被害にあわれた場合

住信SBIネット銀行 | 被害に遭ってしまったら

イオン銀行 | 万が一被害に遭ってしまった場合金銭的な被害にあってしまったら、以下フィッシング詐欺の相談窓口から警察に被害の報告と相談してください。

- アカウント情報を入力してログインしてしまった

-

アカウント情報(ID・パスワード)をフィッシングサイトに入力したときは、正規のサイト・サービス側のID・パスワードを変更してください。

盗まれたアカウント情報を悪用した不正ログインを防げる可能性があります。また、別サービスでも同じID・パスワードを使っているときは、該当するサービスのアカウント情報を変更してください。

フィッシングサイトにカード情報やアカウント情報などを入力したときのリスクや対処法は以下の記事で詳しく解説しているため、併せて参考にしてみてください。

【関連記事】

フィッシング目的のメールやSMSに返信してしまったとき

フィッシング目的のメールやSMSなどに返信すること自体に直接的なリスクはありません。

ただし、返信したメールやSMSの文面に個人情報などが含まれていると、迷惑メールの送信者から第三者に流出してしまう可能性があります。

返信を促すような事例は現状あまり確認されていませんが、もし個人情報などを返信したときはフィッシングサイトにカード情報やアカウント情報などを入力してしまったときの対処法と同様の対処をしましょう。

フィッシングメールに返信してしまったときのリスクや対処法は以下の記事で詳しく解説しているため、併せて参考にしてみてください。

【関連記事】

フィッシング詐欺で被害にあったときの対処法

フィッシング詐欺にだまされて被害にあってしまったとき、それ以上被害を拡大させないために早急な対処が必要です。

以下の3つの状況別に対処法を紹介するため、被害を確認したらすぐに対処しましょう。

銀行の預金を不正に引き出された場合

預金の不正な引き出しなど詐欺にあったと気づいた時点で、すぐに銀行に連絡してください。

銀行の調査への協力、警察への被害届の提出を行うことで、被害が補償されます。

ただし、銀行が何度も注意喚起していた手口でだまされたときや、不用意にIDやパスワードを教えてしまったときなどは、ユーザに過失があったと判断され、補償が減額される、あるいは補償されないこともあります。

詳細は、利用中の金融機関に直接お問い合わせください。

【参考情報】

ゆうちょ銀行 | 当行からのお心当たりのないお取引に関するご確認のお願いを装った詐欺等にご注意ください

三菱UFJ銀行 | 「パスワードを入力してしまった」「身に覚えのない出金があった」等の緊急お問い合わせ

三井住友銀行 | 身に覚えのない出金があった場合(不正出金ホットライン)

楽天銀行 | その他全般のお問い合わせ

みずほ銀行 | みずほダイレクト不正利用に関するお問い合わせ

埼玉りそな銀行 | 被害にあわれた場合

りそな銀行 | 被害にあわれた場合

住信SBIネット銀行 | 被害に遭ってしまったら

イオン銀行 | 万が一被害に遭ってしまった場合

クレジットカードを不正利用された場合

クレジットカードを不正利用されたときはクレジットカード会社に連絡し、利用停止の手続きを行いましょう。

クレジットカードの不正利用に対する保障制度があれば、特別な場合を除いて、損害が補償されます。

詳細は、利用中のクレジットカード会社に直接お問い合わせください。

【参考情報】

楽天カード | お問い合わせ

ⅾカード | ご利用覚えのない明細に関するお問い合わせ

PayPayカード | ご利用覚えのない請求に関して

JCBカード | カードを不正利用された場合の連絡先を教えてください。 | よくあるご質問(個人・法人のお客様)

auPayカード | 不正利用の補償

イオンカード | 利用した覚えのない請求について

三井住友カード | 身に覚えのない明細に関するお問い合わせ

セゾンカード | ご利用した覚えのないご請求について

ヤフーカード | ネットセーフティサービス

Tカード | クレジット/デビット/ローン 機能付きTカードの「カード会社 お問い合わせ先一覧」

エポスカード | お問い合わせ

Webサービスのアカウントを乗っ取られた場合

SNSやGoogleアカウントなど、Webサービスのアカウントが乗っ取られたときは、すぐにIDとパスワードを変更し、被害があったことをサービス提供元に報告してください。

また、乗っ取られたことで誰かに危害を加えていないか、もしくは危害を加えようとしていないかなどを確認しましょう。

その後の対応は、サービス提供元に確認してください。

フィッシング詐欺への対策は今すぐに

フィッシング詐欺の手口はどんどん巧妙になり、被害も年々拡大しています。

気をつけていても、知らず知らずのうちにだまされていることもあるでしょう。

そのため、普段から具体的な対策をしておくことがおすすめです。

今回紹介した対策を参考に、フィッシング詐欺による被害から身を守りましょう。

同じカテゴリの人気記事

無料体験版のご紹介

パソコンやスマホのセキュリティ対策が気になるときは・・・

まずは30日間、無料体験してみませんか?

スマホ・タブレットをお使いのお客さま

(Android/iOS/iPadOS)

パソコンをお使いのお客さま

(Windows/MacOS)

- ※無料体験版をご利用の際は、クレジットカードの登録不要!

- ※30日無料体験版は、無料体験期間終了後、自動で有償版に切り替わることはございません。

- ※Windows版とMac版ではご利用いただける機能が異なります。詳しくは機能一覧をご覧ください。

- TREND MICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

- 「Android」、「Google Play」はGoogle LLCの商標です。

- 「iOS」、「iPadOS」、「MacOS」、「App Store」はApple inc. の商標です。

- 「Microsoft」はMicrosoft Corporation の商標です。