インターネットの利用中、アクセスしたサイトが本物かどうか疑わしく、いわゆる“偽サイト”かもしれないと不安に思ったことはありませんか?この記事では、偽サイトの目的と手口、よく見られる特徴や予防策、だまされてしまった場合の対処法を解説します。

※偽サイトは本物そっくりに作られているため、個人が完璧に見分けることは困難です。偽サイトによる個人情報流出や金銭的な被害を防ぐためには、セキュリティ対策アプリ・ソフトの利用を検討してください。

偽サイトとは?

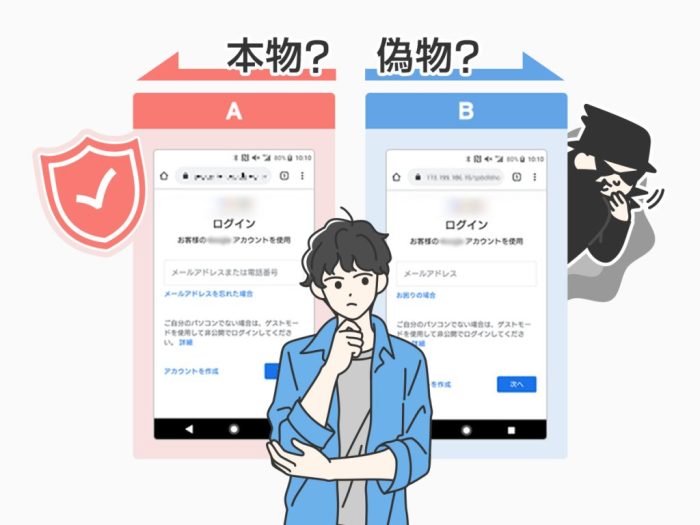

偽サイトとは、実在するサービスや企業のサイトのロゴや商品画像、説明文などに似せて作られたWebサイトです。偽サイトには次のような目的や手口があります。

偽サイトの目的

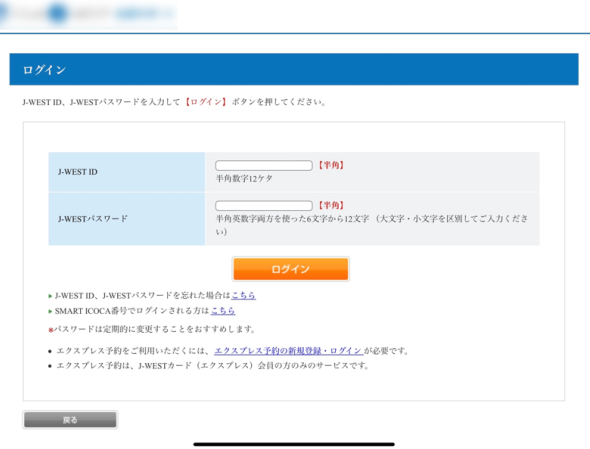

偽サイトは、ユーザをだましてアカウント情報(IDとパスワード)、クレジットカード情報などを入力させ、これらの情報を盗むことを主な目的としています。また、だまし取った情報を悪用して他の犯罪に利用することもあります。

偽サイトに誘導する手口

偽サイトに誘導する代表的な手口としては、実在する企業やサービスになりすました偽のメールやSMS(ショートメッセージ)を送り付けることが挙げられます。

また、その内容は「登録情報に不備があります」といったトラブルを装ったものからパスワードの変更を促すもの、宅配事業者からの不在連絡を装ったものなど多様化しています。

いずれの場合にも受信者の不安をあおったり、あせらせたりすることで巧みに偽サイトへ誘導します。

偽サイトの報告件数や被害事例

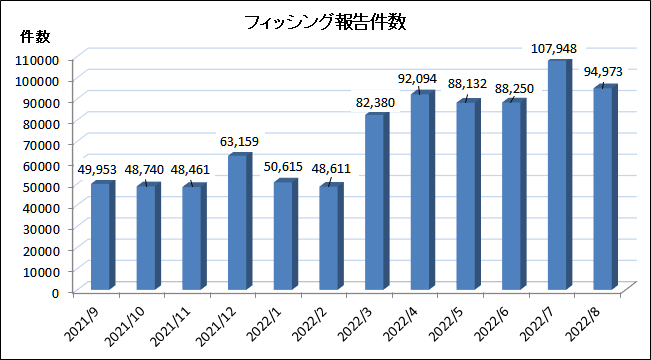

フィッシング※対策協議会によると、以下の通り偽サイトの報告件数は増加傾向にあります。

※偽サイトなどで特定の企業やサービスを装い金銭や個人情報を盗む詐欺のこと

また本サイトにおける2022年のニュース記事のアクセスランキングでは、偽サイトに関連した記事が上位を占めており、関心が高まっています。

特に有名なものだと、Amazonなどの通販サイトや大手金融機関、えきねっとなどの著名サービスをかたる事例が継続的に確認されており、今後も著名なサービスをかたる手口に注意が必要です。

【関連記事】

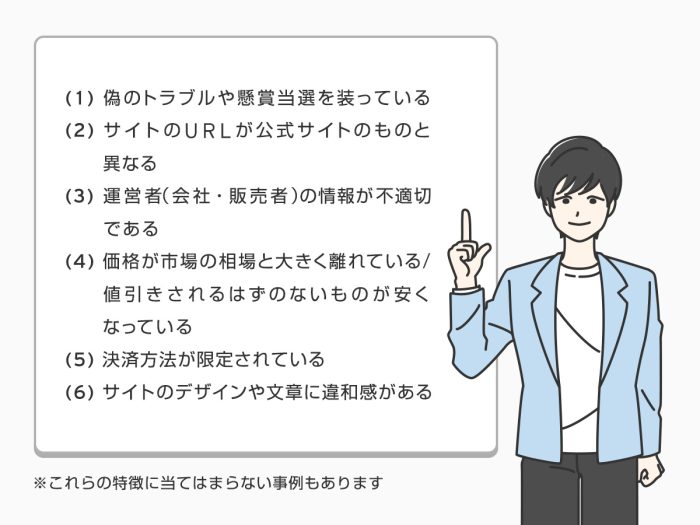

偽サイトを見分ける6つのポイント

偽サイトには、よく見られる特徴があります。そのため、以下の6つのポイントを意識すると偽サイトを見分けられる可能性があります。

ただし、必ずしも下記の特徴に当てはまらない偽サイトもあるため、無理に見分けようとはせず、セキュリティ対策アプリの利用をおすすめします。

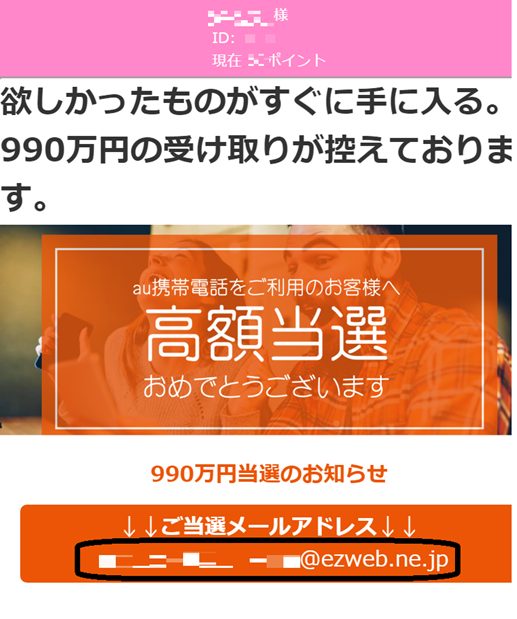

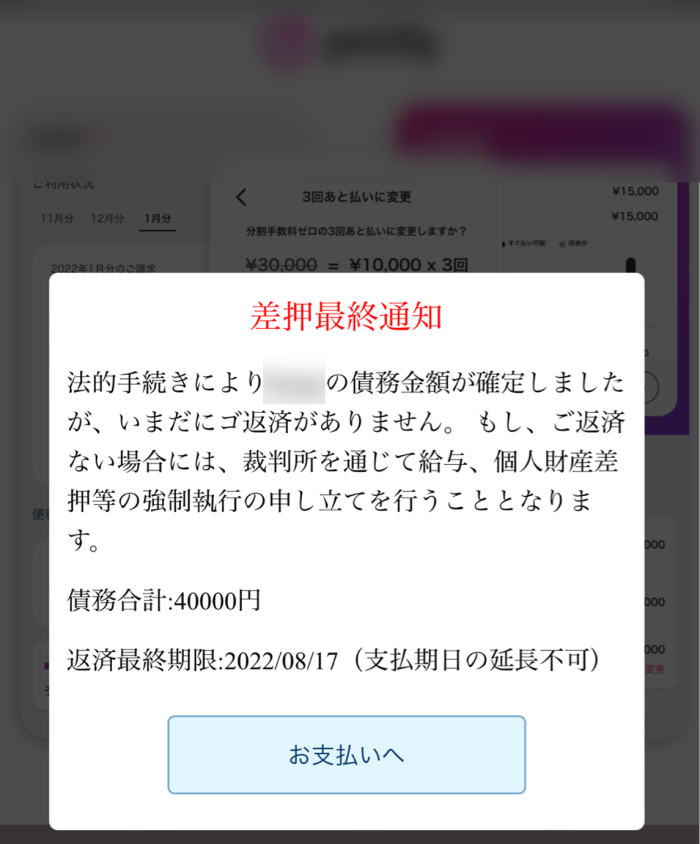

偽のトラブルや懸賞当選を装っている

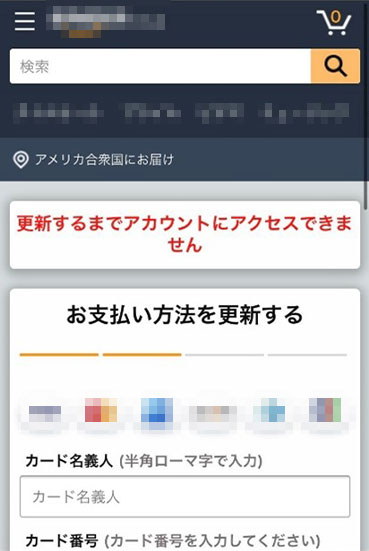

偽サイトは、アカウント情報や支払い情報に問題があるなどのトラブルを装う場合が多いです。

実際の手口としては、「アカウント情報に不備があります」「未払税金お支払のお願い」といった文言などでユーザをあせらせて、アカウント情報やクレジットカード番号等を入力させるものが頻繫に確認されています。

似た事例として、懸賞に当選したことを装ったものも確認されています。突然のトラブルやおいしい話を連絡してくるWebサイトには注意しましょう。

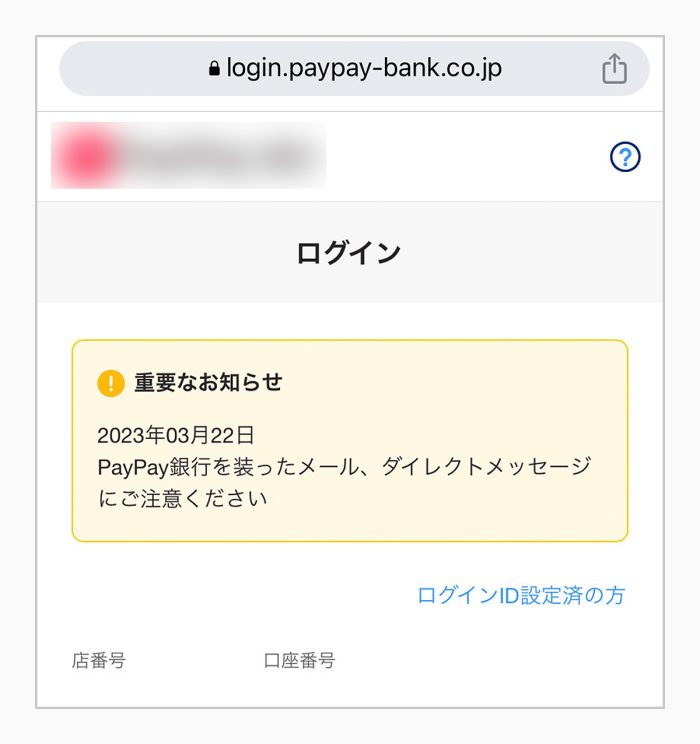

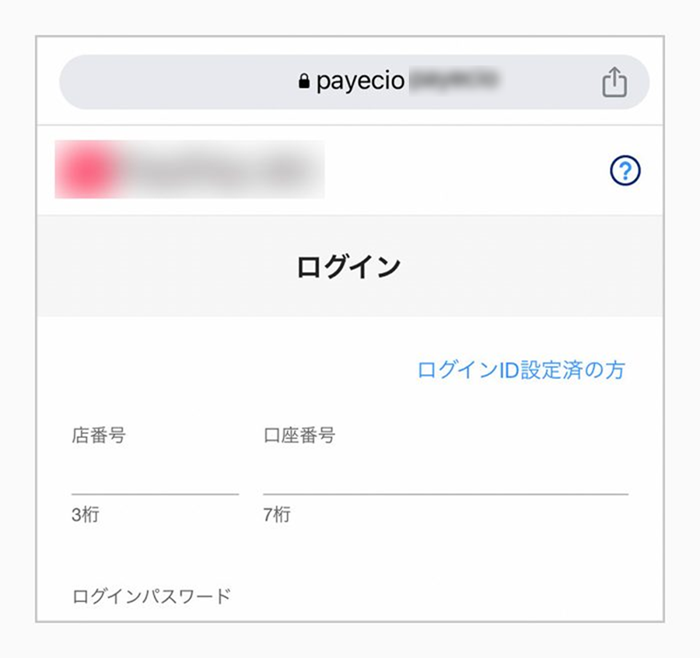

サイトのURLが公式サイトのものと異なる

URLの表記にサイト内容とそぐわない単語や文章、無意味な文字列が含まれている、公式サイトと異なっている、サービスの正式な英語表記と異なっている場合は、偽サイトの可能性があります。

一方で数字の「0」とアルファベット「o」や、アルファベット「i」とキリル文字の「i(イー)」などの文字を使い、巧妙に公式サイトを装っている場合もあるため、十分に注意してください。

運営者(会社・販売者)の情報が不適切である

サイト内に掲載されている会社のロゴや会社情報をクリックしても同じ画面に戻される場合は偽サイトの可能性があります。

また、通常オンラインショップや通販サイトには、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号の記載が義務付けられていますが、実在する会社名をかたっていても住所が記載されていなかったり、架空の会社名/住所であったりする場合も偽サイトかもしれません。

そのため、運営者の情報がない場合や会社情報や所在地で検索を行い、該当するページや結果が見つからない場合は注意しましょう。

価格が市場の相場と大きく離れている/値引きされるはずのないものが安くなっている

大手通販サイトなどに比べて、極端に安価な商品価格や、値引きされるはずのないものが安くなっている場合、偽サイトの可能性があります。また、商品の品薄を誇張している通販サイトにも注意しましょう。

その他、扱っている商材の種類に一貫性がなかったり、他の大手サイトで掲載されている画像が多用されていたりするサイトも偽サイトであることが疑われます。

※ふるさと納税において、寄附金額が値引きされることはありません。

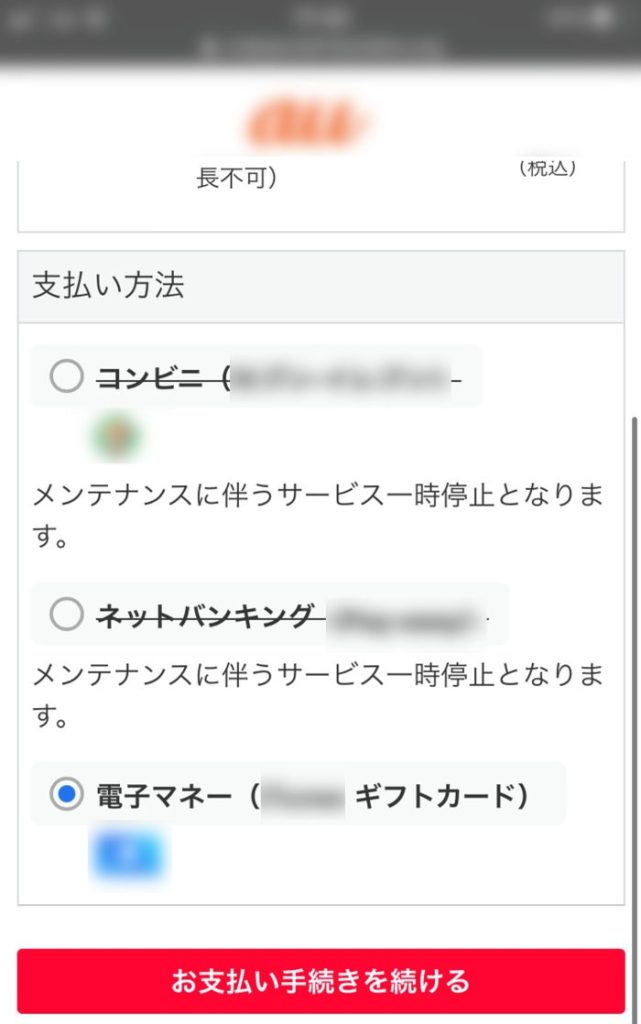

決済方法が限定されている

一般的に公式の通販サイトやオンライン決済サービスでは、銀行振込(前払い)やカード決済、電子マネーといった複数の支払い方法に対応しています。

そのため、クレジットカードや銀行口座などの前払い、代金引換サービスのみなど支払い方法が限定されている場合は偽サイトの可能性があります。

実際に「メンテナンスに伴うサービス一時停止」といった偽のトラブルを装い、特定の支払い方法を促している偽サイトもあるため、注意してください。

サイトのデザインや文章に違和感がある

偽サイトの中には、ロゴ画像やデザインを流用して公式サイトに似せたものもあります。しかし、日本語の表記や字体、文章表現が不自然であったり、色が揃っていないなどデザインが崩れていたり、作り替えられた部分に違和感が残っている場合は注意しましょう。

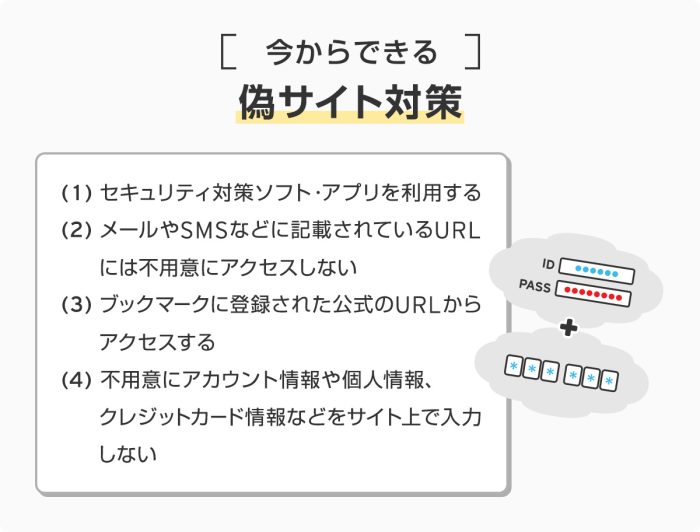

偽サイトにだまされないための対策

ここまで偽サイトの見分け方をお伝えしましたが、最近の手口は非常に巧妙化しており、必ずしも上記の特徴に当てはまらない場合があります。

より安全にインターネットを利用できるように、偽サイトにだまされないための対策を以下で解説します。

セキュリティ対策ソフト・アプリを利用する

もし偽サイトにアクセスした場合でも、セキュリティ対策ソフト・アプリを利用していれば、被害を未然に防げる可能性があります。

【個人情報を保護するセキュリティ対策ツールのご紹介】

トレンドマイクロ IDプロテクションは、金銭や個人情報を盗む不正サイトによる被害を防ぐセキュリティアプリです。

Chrome および Edge のブラウザ拡張機能によって、不正サイトにアクセスした際にユーザに警告します。(Windows/Macデバイスのみ対応)

またスマートフォンアプリでは、パスワードの管理機能や個人情報の流出監視機能をお使いいただけます。

以下のアプリストアより、無料でダウンロードしましょう。

トレンドマイクロ IDプロテクション無料体験版

トレンドマイクロ IDプロテクションのその他の機能

※クリックして詳細を見る

・個人情報漏えい監視

メールアドレス、クレジットカード情報などの個人情報がインターネットやダークウェブに流出していないかを常時監視できます。

・情報流出時の対処支援

モニタリングしている個人情報の流出が確認された場合、セキュリティアドバイザーによりメール・電話にて対処方法の支援を受けることができます。

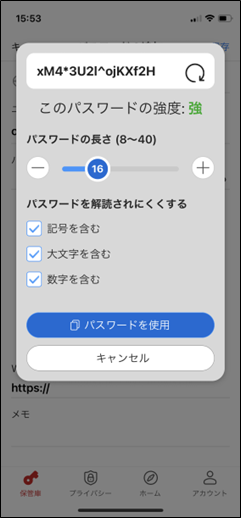

・パスワード管理

IDやパスワードを安全に記憶し、一括管理。最高レベルの暗号化方式であるAES 256bitでデータを保護します。パスワードを簡単かつ安全に生成することも可能です。

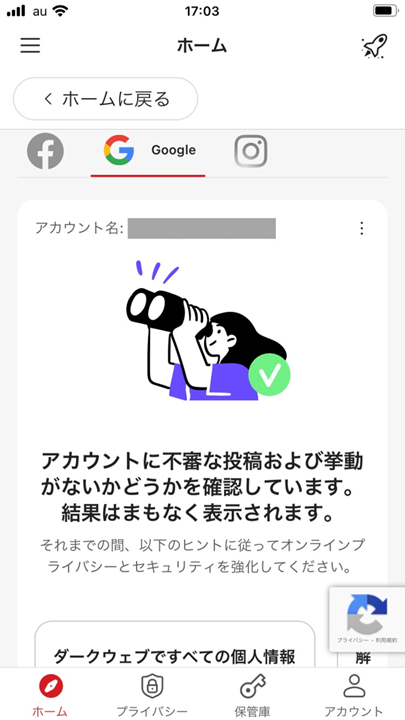

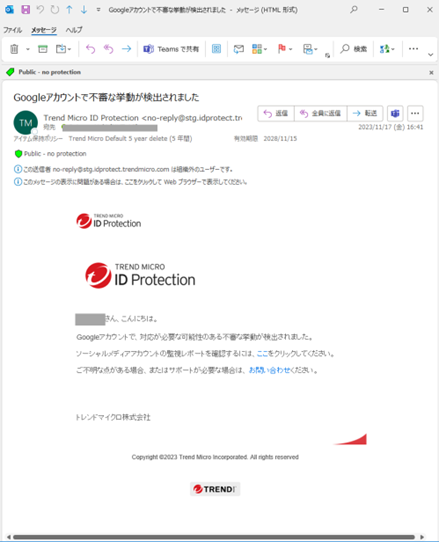

・SNSアカウントのプライバシー保護

SNSアカウント(Google/Facebook/Instagram)に不正利用があった場合に、お客さまのメールに通知したり※1、アカウントのプライバシー設定が安全であるかチェックしたりできます。※2

※1 すべての不正利用を検知することを保証するものではありません。Google および Facebook、Instagramが対象です。

※2 Windows および Mac のブラウザ拡張機能でのみご利用いただけます。

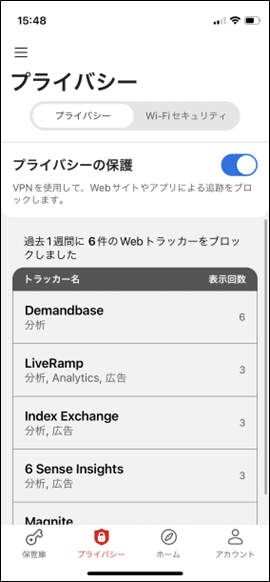

・インターネット利用時のプライバシーの保護

追跡型広告に利用されるWeb閲覧履歴など、広告主や攻撃者による情報収集を防止することで、お客さまのプライバシーを守ります。

【スマートフォン向けのセキュリティ対策ソフトのご紹介】

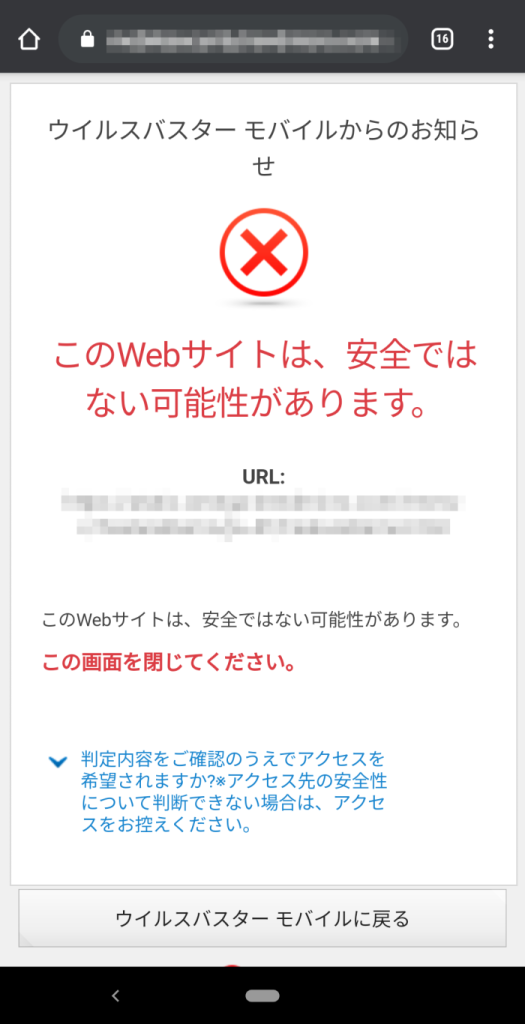

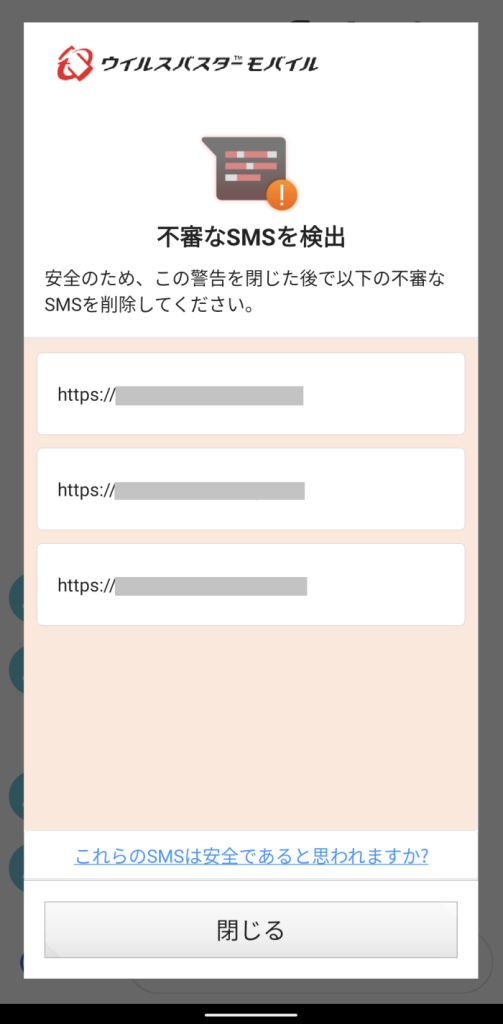

ウイルスバスター モバイル(iOS/iPad OS/Android)は、AI技術でさらに進化した「Web脅威対策機能」で危険なWebサイトへのアクセスをブロックし、ネット詐欺の被害を未然に防ぎます。

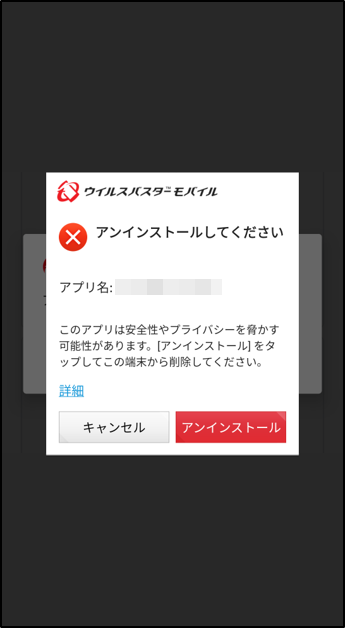

また「不正アプリ対策」によって、人気アプリや有名企業を装った不正アプリのインストールを防ぎます。※「不正アプリ対策」はAndroid版でご利用いただけます。

[主な機能]※全ての機能一覧はこちら

①Web脅威対策

②不正アプリ対策(Androidのみ)

③SMSスキャン

ウイルスバスター モバイル(iOS/iPadOS/Android)無料体験版

【パソコン向けのセキュリティ対策ソフトのご紹介】

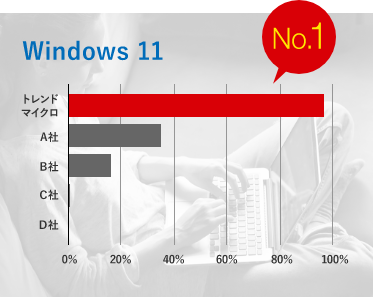

ウイルスバスター クラウド(Windows/Mac)は、AI技術でさらに進化した多層防御でウイルスなどの不正プログラムへの感染を未然に防ぎます。

さらに「Web脅威対策」によって、個人情報や金銭をだまし取る目的のネット詐欺サイト(偽サイト・詐欺サイト)へのアクセスをブロックします。

ウイルスバスター クラウドは⽇本の個人ユーザを狙ったネット詐欺サイト*でのブロックテストにおいて97%をブロックし、テスト対象の5製品においてブロック率1位を獲得しています。

【主な機能】※全ての機能一覧はこちら

・ウイルス対策

・ネット詐欺対策

・プライバシー保護

・保護者による使用制限 など

ウイルスバスタークラウド(Windows/Mac)無料体験版

メールやSMSなどに記載されているURLには不用意にアクセスしない

企業の公式メールなどを装って誘導しようとするネット詐欺では、不安をあおる内容で受信者をあせらせてアクセスさせようと試みます。そのため、メールやSMSはよく読んで、少しでも違和感があればアクセスしないようにしましょう。

銀行やクレジットカード会社がユーザに直接口座・カード番号情報、ID・パスワードを確認することはないため、このようなメール・SMSは本来送られるはずのないものです。判断に迷う場合は、銀行やクレジットカード会社などに直接確認しましょう。

ブックマークに登録された公式のURLからアクセスする

不審なメールやSMSに記載されたURLは偽サイトの可能性があります。そのため、公式サイトに安全にアクセスするために、ブックマークに登録したURLや、検索サイトで調べた公式サイトやアプリからアクセスしましょう。

また、公式サイト上に偽サイトに関する注意喚起の情報が掲載されていることもあります。偽物だと疑わしいメールやSMSを受信した場合は、公式サイトを確認しましょう。

不用意にアカウント情報や個人情報、クレジットカード情報などをサイト上で入力しない

メールやSMSなどに記載されているURLにアクセスした場合にも、個人情報やクレジットカード情報などの入力やログインは行わないようにしましょう。パスワード管理アプリなどでアカウント情報の自動入力機能を使えば偽サイト上では自動入力機能が動作しないように制御されるため、アカウント情報を入力する危険を回避できることがあります。

偽サイトによる被害を最小限に抑えるための事前予防策

偽サイトにアカウント情報を入力すると、利用しているサービスに悪意のある第三者が不正ログインをする可能性があります。

こうした被害の危険性を低減するために、普段から行っておきたい2つの対策を紹介します。

二要素認証(二段階認証)の設定を有効にする

アカウント情報(ID・パスワード)に加え、携帯端末に認証番号を送信するなど「二要素認証」を採用しているサービスも増えています。

パスワードだけで認証するよりも安全性が高いため、不正ログインを防ぐためにサービス側が対応している場合は積極的に利用しましょう。

【関連記事】

複数のサービスで同じパスワードを使用しない

パスワードを複数のサービスで使いまわしていると、パスワードが盗まれてしまった場合に他のサービスでも不正ログインされる危険性があります。パスワードはそれぞれ個別に設定するようにしましょう。

【関連記事】

偽サイトの被害にあってしまったときの事後対処

あやしいメールやSMSから偽サイトを開いただけでは、個人情報や金銭が盗まれることはありません。

しかし、クレジットカードの番号や暗証番号などの金銭に関わる情報や個人情報を入力すると、これらの情報が 盗まれる危険性があります。

万が一偽サイトに個人情報やカード情報を入力した場合は、以下の記事を参考に適切な事後対処を行ってください。

【関連記事】

偽サイトの被害を防ぐために見分け方を知っておこう

偽サイトには共通した傾向や特徴があるものもあり、注意しておくことで被害を防げる可能性があります。ただし自然な日本語や本物そっくりの見た目をしている場合もあり、本物と見分けることが難しいため、セキュリティ対策アプリやソフトの利用をおすすめします。

【参考情報】

国民のための情報セキュリティサイト|総務省

フィッシング詐欺に注意|総務省

インターネット利用詐欺|警察庁

不正検知Lab -フセラボ- by cacco | 【見本あり】ネットショップの詐欺サイトとは?見分け方・被害を防ぐ対策

同じカテゴリの人気記事

無料体験版のご紹介

パソコンやスマホのセキュリティ対策が気になるときは・・・

まずは30日間、無料体験してみませんか?

スマホ・タブレットをお使いのお客さま

(Android/iOS/iPadOS)

パソコンをお使いのお客さま

(Windows/MacOS)

- ※無料体験版をご利用の際は、クレジットカードの登録不要!

- ※30日無料体験版は、無料体験期間終了後、自動で有償版に切り替わることはございません。

- ※Windows版とMac版ではご利用いただける機能が異なります。詳しくは機能一覧をご覧ください。

- TREND MICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

- 「Android」、「Google Play」はGoogle LLCの商標です。

- 「iOS」、「iPadOS」、「MacOS」、「App Store」はApple inc. の商標です。

- 「Microsoft」はMicrosoft Corporation の商標です。

ウイルスバスター無料体験版はこちら

ウイルスバスター無料体験版はこちら